I. Introduction

Pour beaucoup, une carapace de tortue évoque une coquille dure, inerte, un simple bouclier. Mais elle est bien plus que cela. La carapace est une structure vivante : une partie os, une partie kératine, une partie système nerveux – essentielle pour la respiration, l’intégrité squelettique, la perception sensorielle et l’homéostasie globale.

Cet article examine la complexité remarquable de la carapace de tortue. Nous explorerons les détails anatomiques – comment les côtes fusionnées et la colonne vertébrale forment le dôme carapacial et le plastron – et comment la présence de terminaisons nerveuses signifie que cette carapace peut ressentir. Nous verrons que les dommages constituent une blessure équivalente à un os fracturé, que les fissures et l’usure nécessitent des soins vétérinaires, et pourquoi les personnes responsables doivent traiter la carapace comme une partie intégrale de l’animal vivant.

II. Anatomie & développement de la carapace : côtes fusionnées, colonne vertébrale et couche de kératine

1. Structure osseuse : carapace et plastron

Au cœur de la carapace se trouvent la carapace dorsale (carapace proprement dite) et le plastron ventral. Ce ne sont pas des structures externes ajoutées – elles résultent de la fusion et de l’ossification des côtes, des vertèbres et de certains os dermiques. Dès l’embryogenèse, les côtes croissent latéralement et fusionnent avec les os neuraux et costaux. La colonne vertébrale s’intègre dans la carapace pour ne former qu’un seul bloc.

Histologiquement, ces os sont vivants – vascularisés, cellulaires, en constant remodelage via l’activité d’ostéoblastes et d’ostéoclastes, comme dans le reste du squelette. Cette ostéologie est essentielle non seulement pour le soutien mais aussi pour la croissance, la réparation et l’équilibre calcique durant toute la vie.

2. Couche de kératine : écailles kératinisées et revêtement épidermique

Recouvrant ce charpente osseuse se trouvent les écailles (scutes) — des plaques kératinisées comme des ongles ou des cheveux (alpha‑kératine). Elles protègent l’os, limitent l’usure et confèrent souvent un motif distinctif à la carapace.

Chaque écaille est alimentée par le tissu vivant qui se trouve en dessous. L’interface entre l’écaille et l’os est dynamique : les scutes poussent, s’usent, se renouvellent. Chez certaines espèces, comme la tortue à oreilles rouges, les scutes se détachent par endroits pour laisser place à de nouvelles, un peu comme une mue.

III. Intégration nerveuse : comment la carapace ressent vraiment

Contrairement à l’idée populaire, la carapace n’est pas insensible. De nombreuses terminaisons nerveuses pénètrent dans le périoste et parcourent l’os jusqu’aux tissus environnants. Ces nocicepteurs et mécanorécepteurs détectent la pression, la vibration et les blessures.

Dans des études vétérinaires et en réhabilitation, les tortues réagissent à toute stimulation du bouclier : une pression douce peut provoquer un retrait, le retrait des membres, ou même des vocalisations (dans certaines espèces). Dans les centres de sauvetage, il a été observé que des caresses légères le long des scutes intactes provoquent souvent des réponses calmes, suggérant une intégration sensorielle proche de celle d’autres structures dermiques.

En cas de fracture ou de fissure, le tissu osseux riche en nerfs est exposé. La tortue peut manifester un retrait, changer de posture, refuser de bouger, ou montrer des signes de stress — ce qui indique clairement que la sensation dans la carapace est physiologiquement réelle.

IV. Lésions & pathologies : trauma de la carapace comme blessure grave

1. Types de traumatismes

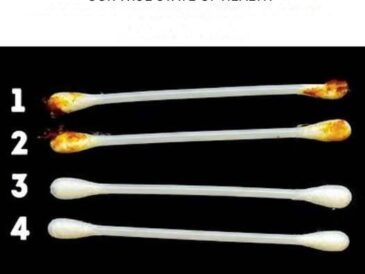

Les blessures varient du simple éclat cosmétique à des fractures profondes :

- Abrasion superficielle des scutes : souvent uniquement esthétique, mais peut exposer l’os et risquer l’infection.

- Fissures ou cassures : fractures partielle ou totale de l’os exposant les tissus internes.

- Piqûres ou morsures : blessures dues à des prédateurs ou d’autres animaux domestiques.

- Brûlures ou lésions chimiques : contact avec des surfaces brûlantes, rayonnements UV‑C agressifs ou agents nettoyants toxiques.

Chaque cas nécessite une évaluation médicale. Les vétérinaires spécialisés en médecine herpétologique utilisent des radiographies, des scanners (CT‑scan), et parfois des échographies pour estimer la profondeur, le déplacement et l’éventuelle atteinte des organes internes (comme les poumons sous la carapace).

2. Cicatrisation & complications

La guérison osseuse implique la formation de cal osseux, la mobilisation des ostéoblastes et le remodelage interne. Cependant, ce processus est plus lent que chez les mammifères, pouvant durer plusieurs mois. Une humidité persistante ou des conditions thermiques inadéquates peuvent retarder la réparation. Si la régénération des scutes est incomplète, l’os exposé devient vulnérable à l’ostéomyélite (infection osseuse).

La prise en charge comprend généralement :

- Nettoyage avec des antiseptiques adaptés aux reptiles (par ex. chlorhexidine diluée ou povidone‑iode, utilisés avec soin).

- Application d’époxy marin ou de résines vétérinaires pour stabiliser les fissures.

- Antibiothérapie (orale ou injectable, par exemple céftazidime ou énrofloxacine) selon les protocoles vétérinaires.

- Prise en charge de l’environnement : thermorégulation optimale (pour beaucoup d’espèces, entre 28 et 32 °C), lumière UV‑B pour synthèse de vitamine D₃ et métabolisme du calcium, alimentation équilibrée riche en calcium et phosphore (avec complémentation possible en carbonate de calcium ou aragonite).

3. Gravité comparable à une fracture osseuse

Une fissure de carapace est traitée comme une fracture ouverte chez les mammifères :

- Les deux exposent les tissus internes à la contamination.

- Saignement interne possible si la fracture s’étend jusqu’à la cavité cœlomique.

- La douleur est réelle et doit être gérée, bien que certains analgésiques (anti‑inflammatoires non stéroïdiens, opioïdes) soient utilisés avec prudence.

Changements comportementaux comme léthargie, anorexie, refus de se mettre au soleil (basking) sont des signes d’un traumatisme de carapace grave.

V. La carapace comme élément physiologique vital : au-delà de la protection

1. Rôles respiratoire & cardiovasculaire

Bien que les tortues respirent via des poumons, le caractère rigide de la carapace empêche tout mouvement de type cage thoracique. La respiration se fait par contraction de muscles entre les ceintures pectorale et pelvienne (transversalis, tricostalis inferior, oblique abdominal), ce qui déplace les viscères à l’intérieur de la carapace.

Chez certaines espèces (comme la tortue ponctuée ou terrestre), la mobilité partielle entre carapace et plastron (via l’articulation charnière) facilite l’expiration et l’inspiration. La morphologie de la carapace permet donc une ventilation par pression négative, distincte de celle chez les mammifères.

Par ailleurs, la carapace participe à la thermorégulation : des vaisseaux sanguins proches de la couche kératinisée facilitent l’absorption ou la dissipation de chaleur après le basking ou en situation de refroidissement.

2. Stockage minéral et homéostasie calcique

La carapace sert de réservoir de calcium. Lors de la ponte ou en cas d’apports alimentaires insuffisants, la tortue mobilise le calcium stocké — via l’activité ostéoclastique — pour le distribuer dans la circulation systémique. Ce processus aide à prévenir la maladie osseuse métabolique (MBD).

Le suivi vétérinaire implique des dosages calcique/phosphorique et l’évaluation de la densité osseuse via radiographies. Les cliniques vétérinaires peuvent aussi administrer du calcitriol (forme active de vitamine D₃) ou du gluconate de calcium pour soutenir la santé du squelette et de la carapace.

VI. Sensibilité de la carapace & règles de manipulation

1. Signes comportementaux de gêne

Les tortues réagissent diversement aux contacts sur la carapace :

- Certaines apprécient une toute légère caresse sur les scutes, demeurent immobiles ou gardent les membres écartés — un peu comme un ronronnement chez le chat.

- D’autres rétractent rapidement les membres ou la tête dès que les scutes sont touchées.

- Une manipulation trop brusque peut induire des signes de stress : sifflement, yeux roulants, morsure.

Professionnels et soigneurs doivent observer la tolérance individuelle de chaque tortue.

2. Protocoles de manipulation

Pour minimiser les risques :

- Toujours supporter la carapace de façon uniforme, sans points de pression.

- Utiliser une prise à deux mains : une main sous la carapace et l’autre sous le plastron.

- Ne jamais soulever par les scutes ; éviter que la tortue ne flotte sans soutien.

- Lors de l’examen d’une éraflure mineure, réchauffer légèrement l’animal pour améliorer la circulation et rendre les tissus moins cassants.

- Pour le nettoyage, utiliser de l’eau tiède et un chiffon doux, en limitant l’abrasion mécanique.

VII. Origines évolutives & biologie comparée

Clique sur page 2 pour suivre